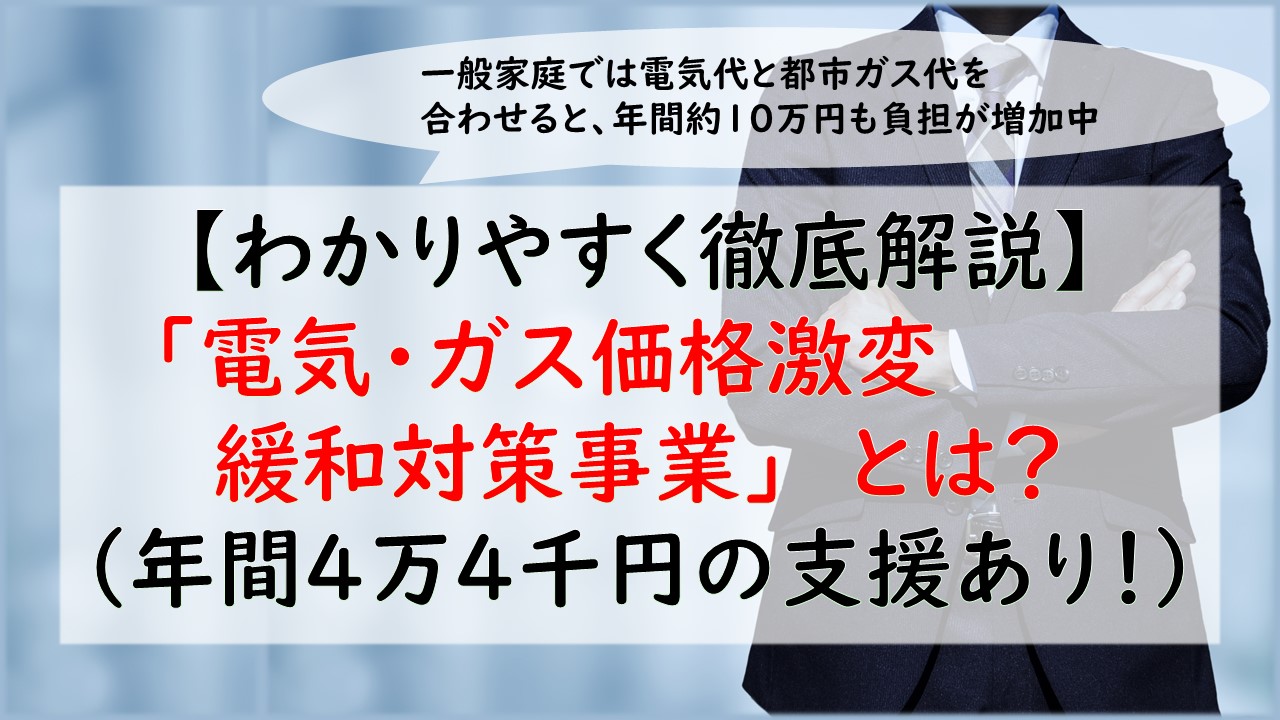

今回は「電気・ガス価格激変緩和対策事業」に関する内容を

わかりやすく解説します。

22年1月から23年1月までで燃料価格高騰により電気・ガスがどれだけ高額になっているか知っていますか?

一般家庭では電気代と都市ガス代を合わせると、年間約10万円も負担が増加しています。

この問題に対して、23年1月~9月まで国が支援をしてくれる「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が始まります。

この事業により、一般家庭の負担は4割軽減されることになります!

今回はそんな家庭への影響も大きい「電気・ガス価格激変緩和対策事業」を解説します。

燃料価格の高騰・円安により家庭への負担が大きくなっている電気・ガス代の援助は収支状況を確認する上でも知っておく必要があります。

家庭の収支を予測できるようになることは、資産運用の計画を立てることに繋がります。

資産運用の計画をどのように立てることができるのか、事業(制度)の内容を学んでいきましょう!

この記事を読むことで、

- 電気・ガス価格激変緩和対策事業 がわかる

- 事業の効果(一般家庭への影響) がわかる

電気・ガス価格激変緩和対策事業 とは?

この事業について概要を解説します。

本記事は全体を通して、下記より引用しています。

経済産業省 資源エネルギー庁 電気・ガス価格激変緩和対策事業

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

支援内容

電気代

- 低圧契約:7円/kWh、高圧契約:3.5円/kWh(税込み) の値引き

- 特別高圧は対象外

都市ガス代

- 30円/m3 (税込み)の値引き

- 年間契約料が1000面m3以上の企業等は対象外

- 発電事業向けの販売量は対象外

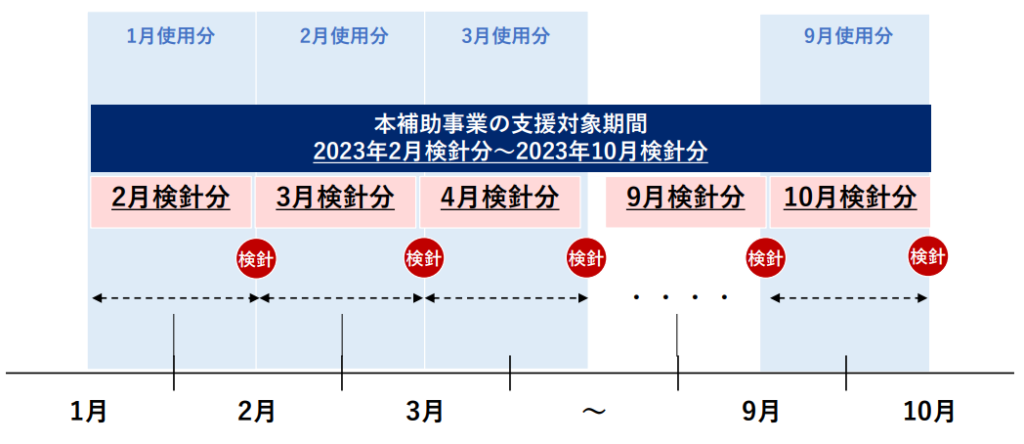

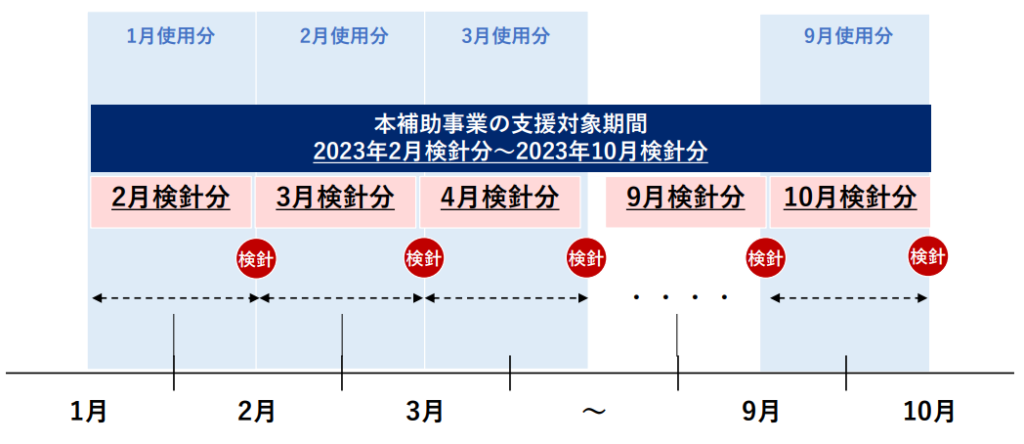

支援対象期間

- 2023年(令和5年)1月使用・2月検針分から開始

- 2023年(令和5年)9月使用・10月検針分まで

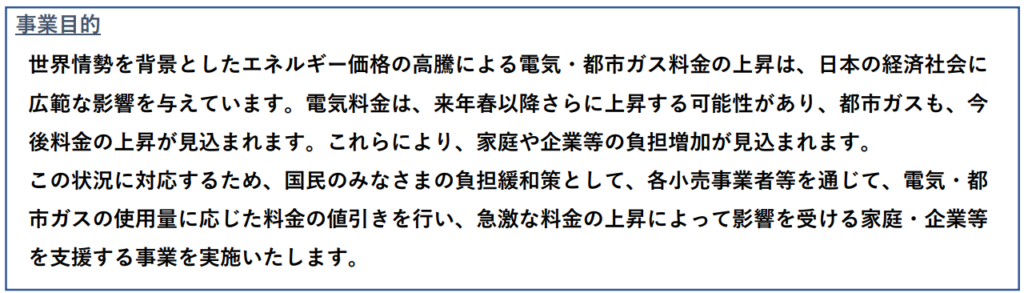

事業の目的

- 電気料金・都市ガス料金の上昇が予測され、家庭や企業等の負担増加が見込まれます。この状況に対応するため、電気・都市ガスの使用量に応じた料金の値引きを行い、急激な料金の上昇によって影響を受ける家庭・企業等を支援する

↓こちらは公表された目的の原文です。

支援の仕組み

国が定める値引き単価により電気料金・都市ガス料金の値引きを行った電気・都市ガスの小売事業者等に対して、以下の支援を行うというものです。

すなわち、家庭などで使用する電気・ガスは値引きした単価となります!

小売事業者は需要家に対して、 ①値引き額の明示と、②値引き単価 の公表を行う必要があります。

その為、検針票、請求書、WEB明細のいずれかで

「政府の支援で、使用量×7円が値引きされています」など

という文言が2月検針分から記載されてます。

支援対象の事業者、及びユーザー

電気;小売電気事業者等

ガス;ガス事業法に基づく都市ガスのガス小売事業者等

採択された電気・都市ガスの小売事業者などの一覧が公表されており、

89社が採択されています。(2022年12月29日時点)

新電力な地方ガス会社も採択されているので、

支援の対象となっていれば全ての方が値引きされると考えて問題ありません。

事業の効果(一般家庭への影響)

この事業(制度)によってどれだけの効果があるか

一般家庭への影響を見ていきましょう。

電気代

- 電力代は、基本料金(契約内容によって決まる固定料金)と従量料金(使用した電力量に単価をかけた料金)で算出

- 従量料金の単価は、基本単価+再エネ賦課金+燃料費調整額で算出

詳細は過去記事で解説しています。

- 燃料費調整額は、原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづき算出された平均燃料価格と基準燃料価格との比較による差分にもとづき算定

- 燃料費調整単価は、火力発電で使う燃料の輸入価格の変動分を調整するため毎月算出され、この変動が大きい

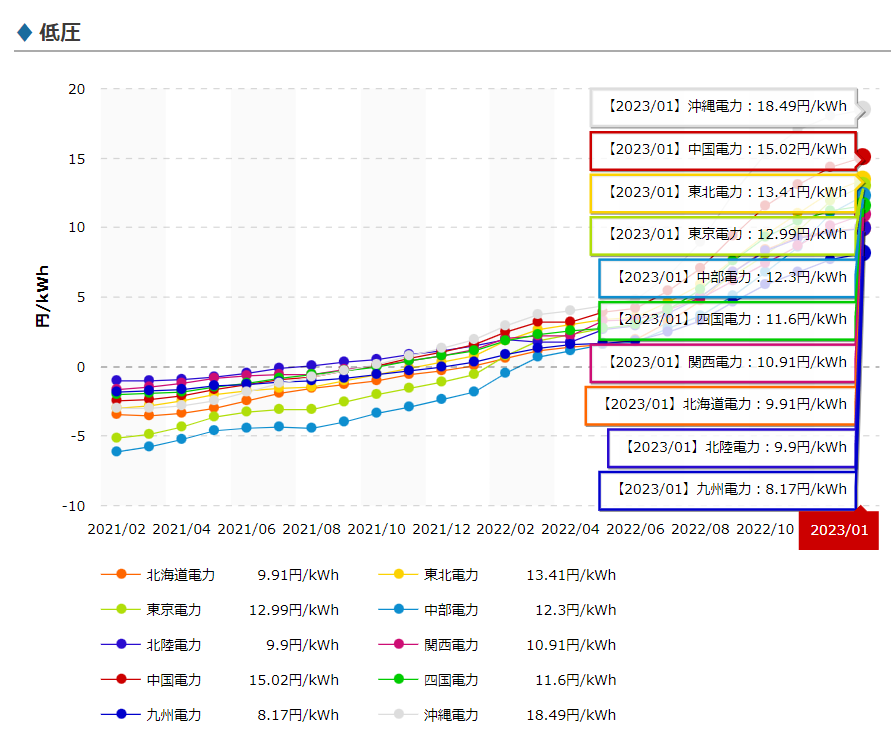

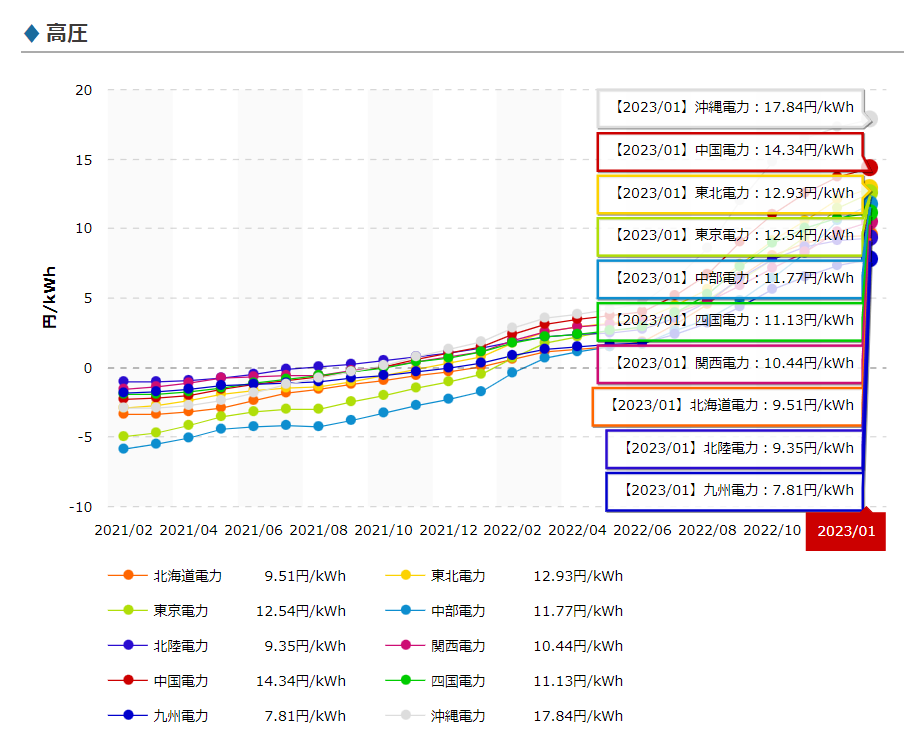

- 例えば、東京電力を例にとって燃料費調整単価の上昇を確認

- 22年1月;-0.53円/kWh → 23年1月;12.99円/kWh (▲13.52円/kWh)

- 一般家庭を400kW/月の使用と仮定すると、22年1月→23年1月で▲5,408円/月の負担増

- 今回の事業では低圧で7円/kWhが支援されるので▽2,800円/月となり、価格上昇の半分は国が負担することになる

- 例えば、東京電力を例にとって燃料費調整単価の上昇を確認

- 22年1月;-0.52円/kWh → 23年1月;12.54円/kWh (▲13.06円/kWh)

- 高圧の場合は企業などの規模により使用電力量は異なるが、高圧で3.5円/kWhが支援されるので、価格上昇の1/4は国が負担することになる

新電力ネット 燃料費調整単価の推移

https://pps-net.org/statistics/adjust

都市ガス代

- 電力と同じように、都市ガス代は、基本料金(契約内容によって決まる固定料金)と従量料金(使用した電力量に単価をかけた料金)で算出

- 従量料金の単価は、基本単価+燃料費調整額(原料費調整制度)で算出

- 電力同様に、燃料費調整額は、燃料の基準価格から上下した場合にガス単価に転換されて調整されるもの

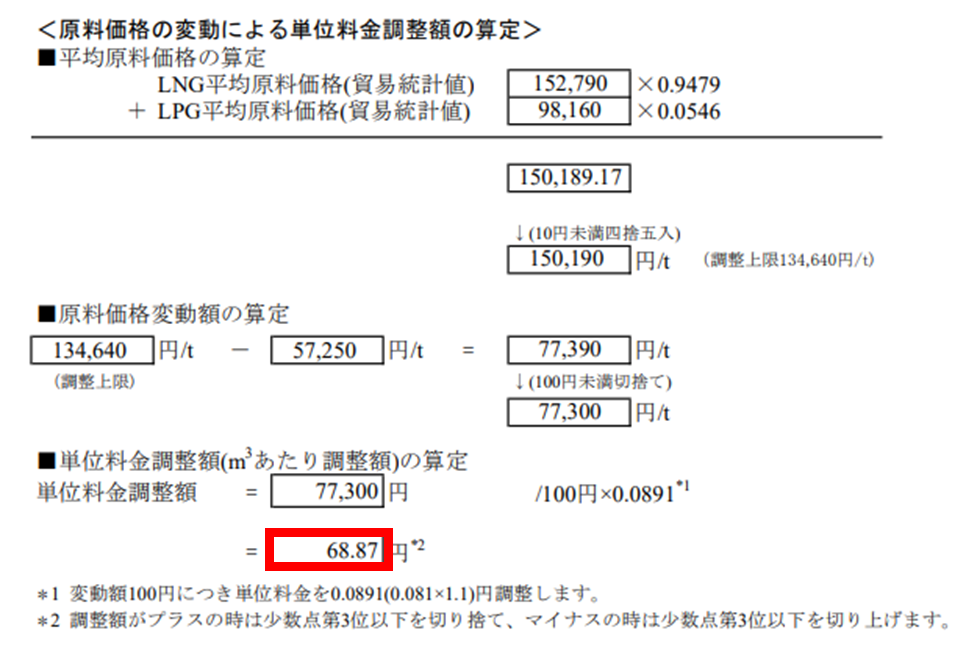

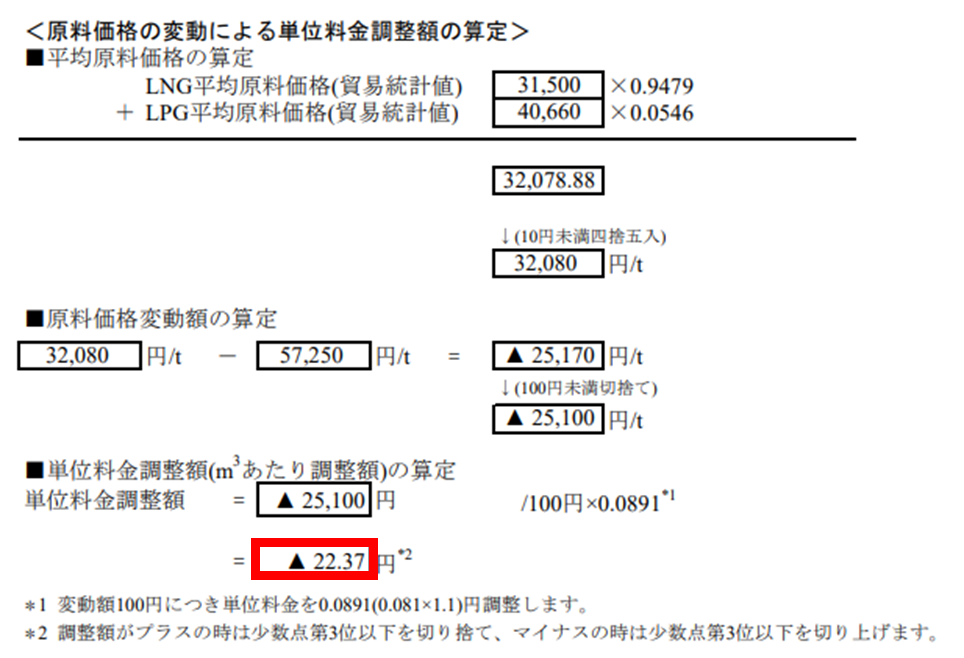

- 例えば、東京ガスを例にとって都市ガス価格の上昇を確認

- 22年1月;-22.37円/m3 → 23年1月;68.87円/m3 (▲91.04円/m3)

- 一般家庭を30m3/月の使用と仮定すると、22年1月→23年1月で▲2,731円/月の負担増

- 今回の事業では30円/m3が支援されるので▽900円/月となり、価格上昇の1/3は国が負担することになる

【23年1月】

【22年1月】

東京ガス プレスリリース 原料費調整制度に基づく2023年1月検針分のガス料金について

https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20221129-02.html

この事業(制度)によって一般家庭で、

電力代と都市ガス代を合わせて、年間44,400円の支援がされます!

44,400円=(電気代;2,800円/月+都市ガス代;900円/月)×12ヵ月/年間

まとめ

最後に、本記事のまとめです。

- 電気代 低圧契約:7円/kWh、高圧契約:3.5円/kWh(税込み) の値引き

- 都市ガス代 30円/m3 (税込み)の値引き

- 2023年(令和5年)1月使用・2月検針分から開始

- 2023年(令和5年)9月使用・10月検針分まで

- 新電力な地方ガス会社も採択されているので、支援の対象となっていれば全ての方が値引きされる

- 電力;今回の事業では低圧で7円/kWhが支援されるので一般家庭の使用量;400kWh/月では▽2,800円/月となり、22年1月から23年1月の価格上昇の半分は国が負担することになる

- 電力;高圧の場合は企業などの規模により使用電力量は異なるが、高圧で3.5円/kWhが支援されるので、22年1月から23年1月の価格上昇の1/4は国が負担することになる

- 都市ガス代;今回の事業では30円/m3が支援されるので一般家庭の使用量;30m3/月では▽900円/月となり、22年1月から23年1月の価格上昇の1/3は国が負担することになる

- この事業(制度)によって一般家庭で、電力代と都市ガス代を合わせて、年間44,400円の支援がされる

燃料価格の高騰により、22年1月から23年1月のガス代と都市ガスの合計は

年間約10万円負担が増加しています。

約10万円=(電気代;▲5,408円/月+都市ガス代;▲2,731円/月)×12ヵ月/年間

この内の4割強を国が負担してくれるというのは非常に有難いですね!

燃料価格の高騰により家庭負担増加が大きい昨今、

国の支援は今後も目が離せません。

ご覧いただき、ありがとうございました。

以上、ニュー太郎でした。

コメント