昨今は、ロシアのウクライナ侵攻、サウジアラビアの石油施設へ攻撃によって、

原油供給に悪影響が及ぶと警戒されています。

そんな状況下ですので、日本の原油輸入状況等を解説していきます。

この記事を読むことで、

✓ 日本の一次エネルギー供給の現状と今後 がわかる

✓ 日本の原油輸入 がわかる

✓ 世界の原油供給 がわかる

✓ 日本の化石燃料の調達多角化戦略(令和3年3月時点) がわかる

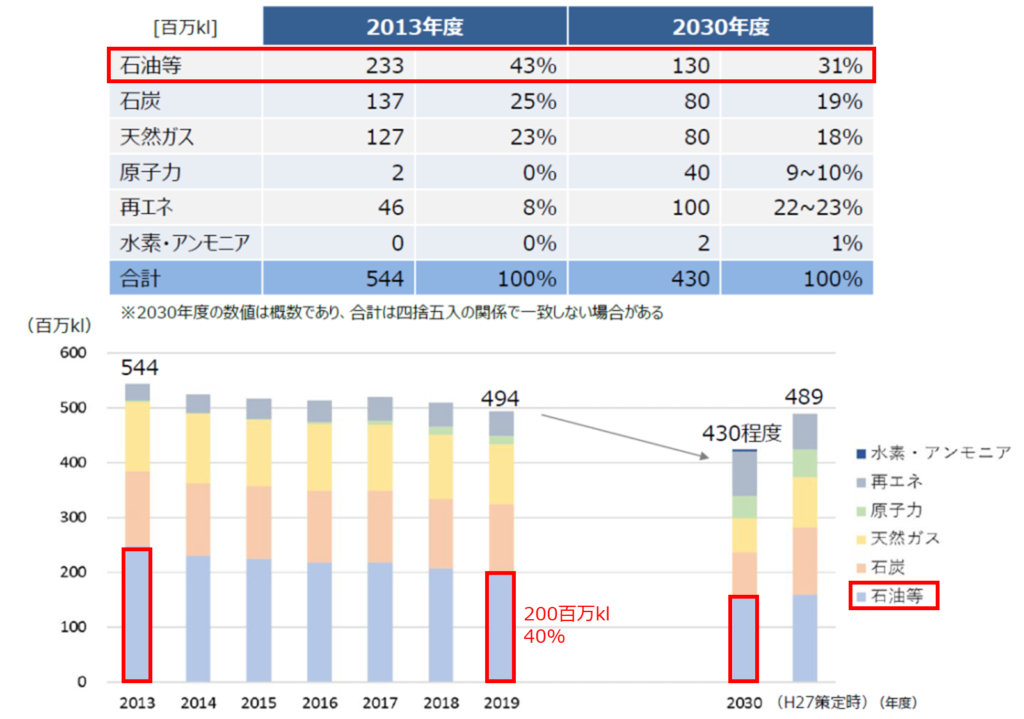

日本の一次エネルギー供給の現状と今後

まずは日本の一次エネルギー供給を確認してきましょう。

2013年度の石油等は233百万klで一次エネルギー供給の43%でした。

2019年度の石油等は200百万klであり約40%となっています。

これを2030年度に130百万klの31%まで下げることを目標としています。

また、この図より、これまでも今後も石油等が一次エネルギー供給で最も高い割合であることがわかります。

石油は日本のエネルギー供給にとって最も重要な位置づけです。

詳細はこちらの過去記事をご覧ください。

エネルギー基本計画でも述べられている”S+3E”の1つである”Energy Security(自給率)”についてです。

2018年度の日本のエネルギー自給率は11.8%です。

日本のエネルギー自給率が低いことは、度々話題になります。

推移を見るとよくわかりますが、2011年以降、原子力発電が停止したことで自給率は6%代まで低下し、再稼働により徐々に回復していることがわかります。

再生可能エネルギーの拡大に国土の問題がある日本では、原子力発電の影響が非常に大きくなっています。

一次エネルギー:石油、天然ガス、石炭、原子力、太陽光、風力などのエネルギーのもともとの形態

エネルギー自給率:国民生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で産出・確保できる比率

経済産業省 資源エネルギー庁 日本のエネルギー 2020年度版 「エネルギーの今を知る10の質問」

https://www.enecho.meti.go.jp/about/pamphlet/energy2020/001/

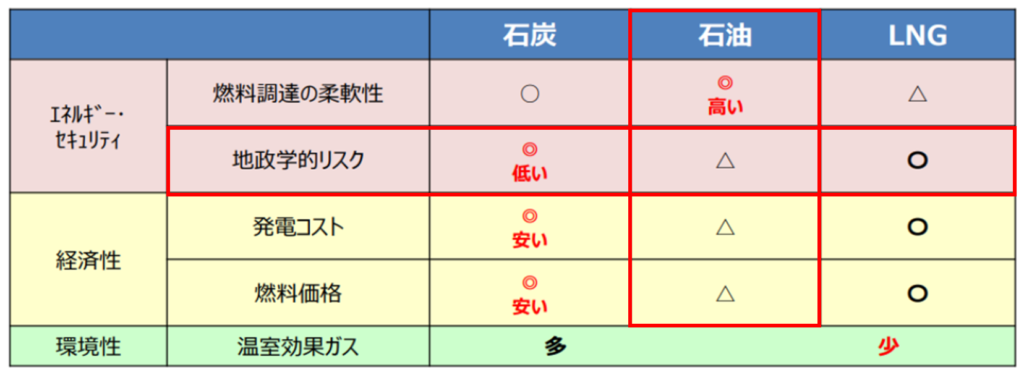

また、石炭、石油、LNGの特徴を比較すると、石油は地政学リスクが高いと整理されています。

一般社団法人 日本経済団体連合会 エネルギー基本計画(素案)について

https://www.enecho.meti.go.jp/committee/council/basic_policy_subcommittee/2021/047/047_006.pdf

日本の原油輸入

日本の一次エネルギー供給が確認できたところで、最も重要な位置づけである原油の輸入状況を確認します。

2019年度の原油輸入量は、173百万klであり、99.7%を輸入に頼っています。

国産原油は、0.5百万klと0.3%であり、グラフ上は見えません。

輸入比率を示している赤の折れ線グラフから、原油の輸入依存は50年以上同レベルです。

日本の原油輸入は、トップがサウジアラビア、時点でアラブ首長国連邦、3位がカタール、4位クウェートと続き、5位がロシアとなっています。

また、中東地域(サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、オマーン、イラク等)が89.6%と、中東依存であることがわかります。

今回のサウジアラビアの原油施設への攻撃が、原油供給影響がどれだけあるかは日本にとっても非常に重要です。

2010年代にロシアからの原油輸入が増加するなどして中東依存度は2009年度と比べると低下傾向にありましたが、至近ではロシアからの輸入が減少したため、中東依存度は再び増大しはじめています。

原油輸入が絶えるとすぐに問題になるかというと、そうではありません。

なぜなら、ある程度の備蓄量を持っているためです。

IEAは各加盟国に対して、石油純輸入量の90日分以上の緊急時備蓄を維持するよう勧告していますが、日本は2020年3月時点で183日分の石油備蓄を保有しています。

IEA:International Energy Agency(国際エネルギー機関)

これは4番目に多い備蓄日数となっており、平均145.3日(23か国の平均)より多い日数の備蓄を有しています。

世界の原油供給

次に、世界の原油供給を確認します。

世界の石油確認埋蔵量は、2019年末時点で1兆7,339億バレルであり、これを2019年の石油生産量で除した可採年数は49.9年です。

回収率の向上や新たな石油資源の発見・確認により、近年では可採年数は増加傾向となっています。

世界最大の確認埋蔵量は、米州のベネゼエラです。

地域で見ると、サウジアラビア等の中東諸国で48.1%と世界の約半数の確認埋蔵量となっています。

経済産業省 資源エネルギー庁 令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-2-2.html

世界の地域別原油生産量は、2000年以降、欧州は減産、アジア大洋州とアフリカ、中南米の生産量はほぼ横ばい、ロシア、中東、北米の生産量は堅調に増加しています。

経済産業省 資源エネルギー庁 令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-2-2.html

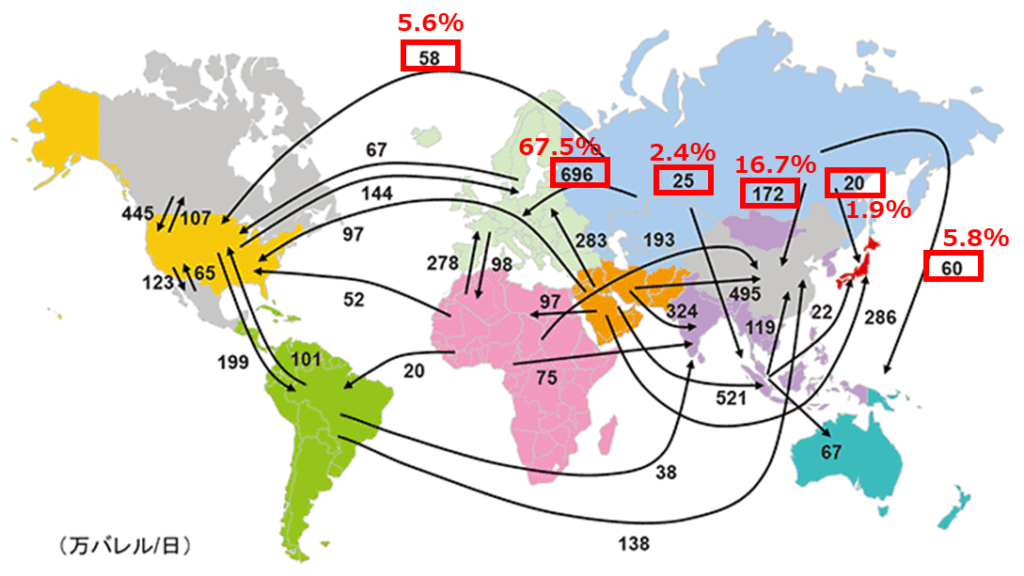

2019年の石油貿易を見ると、ロシアの石油輸出は欧州向けが67.5%と大部分であることがわかります。

欧州は、中東、アフリカ米州など広い地域から輸入をしていますが、ロシアの輸入比率が高いです。

また、ロシアは中国への輸出も16.7%であり、ロシアにとって中国は欧州に次ぐ大きな輸出国です。

日本はロシア輸出の1.9%に留まっています。

経済産業省 資源エネルギー庁 令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/2-2-2.html

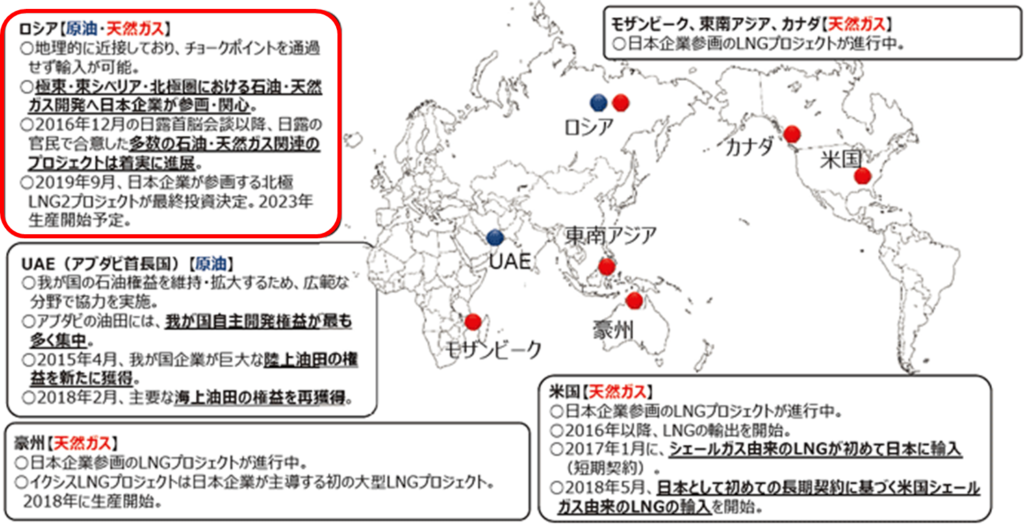

日本の化石燃料の調達多角化(令和3年3月時点)

最後に、日本の化石燃料の調達多角化戦略を紹介します。

※当初(令和3年3月時点)の構想です。

エネルギーセキュリティ(≒自給率)向上のためには、調達先の多角化が必要になります。

先述した中東依存度を低下させる方法として、ロシア産を確保することを構想としていました。

今後はどのような戦略を取るのか、動向をチェックしていきましょう。

経済産業省 資源エネルギー庁 令和2年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2021)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/whitepaper/2021/html/1-3-1.html

一次エネルギーを輸入に頼る日本は世界情勢に大きな影響を受けます。

世界の動向は常にチェックしてきましょう。

また、エネルギー自給率を上げることが重要な課題です。

コメント