今回は地熱発電に関する内容を

わかりやすく解説します。

その第2弾であり、課題や新技術を見ていきます。

2050年カーボンニュートラルに向けて、再生可能エネルギーの電源構成比率拡大が必要です。

一般的に再生可能エネルギーというと、太陽光発電、風力発電というのがまず頭に浮かぶと思いますが、この2つは時間や天候によって発電量が大きく変動するという特徴があります。

一方で、再生可能エネルギーであり、かつ年間を通して安定して発電できるのが地熱発電です。

この地熱発電は発電の安定性からベースロード発電として位置付けられ、日本のエネルギー戦略において非常に重要です。

こうした背景から、地熱開発を推進するという方針のもと「地熱開発加速化プラン」が発表されました。

地熱発電の普及を進める為には、コスト・関係法令・新技術開発の検討が不可欠です。

今回はそんなカーボンニュートラルの実現に向けた地熱発電について、現状の課題と今後の取り組みを解説します。

日本における地熱発電のポテンシャルを生かし、これから拡大していく・させていく、地熱発電の動向をいち早く学ぶことは、今後伸びてくる企業(メーカー)を予測することに繋がります。

日本の戦略を含めて学んでいきましょう!

この記事を読むことで、

- 地熱発電とはなにか[前回記事の復習] がわかる

- 地熱 開発加速化プラン がわかる

- 現状と課題と今後の取り組み がわかる

- 次世代型の地熱発電技術 がわかる

地熱発電 とは? [前回記事の復習]

前回記事で地熱発電とはなにか、地熱発電の位置づけ、国内の地熱資源と現状を解説しました。

内容を簡単におさらいします。

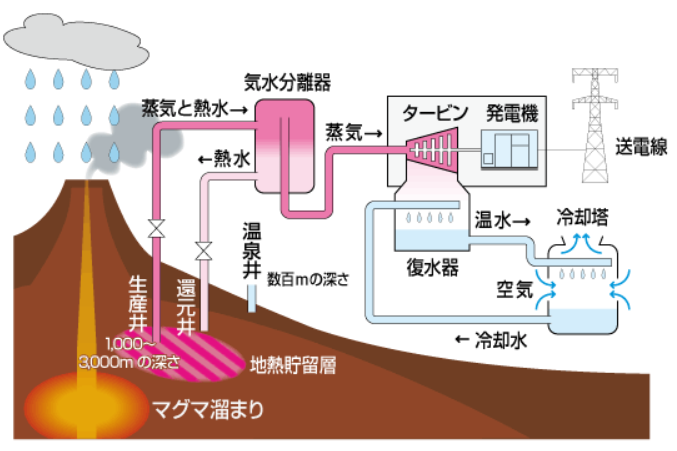

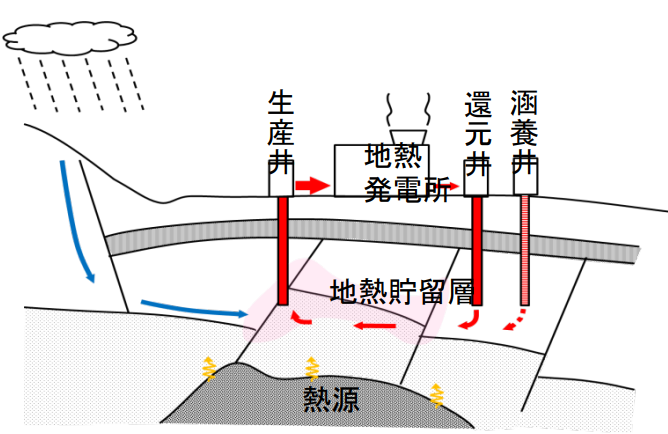

- 地熱発電は、地下1,000m~3,000m程度の地下深くにある、150℃を超える高温高圧の蒸気・熱水を利用し、蒸気でタービンを回して発電

- 安定的に地下から蒸気・熱水を取り出すことができるため、化石燃料のように資源が枯渇する心配がなく、永続的な利用が可能な、再生可能エネルギー

- 二酸化炭素の排出量は火力発電より大幅に少なく、地球にやさしい発電方法

- 一年を通じて一定量を発電できるという優れた安定性を持っているため、ベースロード電源と位置づけ

- 第6次エネルギー基本計画において、2030年度の電源構成として、地熱発電は1%を目指す(発電設備容量;1.5GW、年間発電量;110億kWh)

- グリーン成長戦略において、14の重点分野の1つ目であり、安定的な再生可能エネルギーの導入に資する電源として地熱発電の推進は非常に重要

- 日本は地熱資源量2,347万kWと世界第3位の豊富な地熱資源量を持っており、地熱発電のポテンシャルが非常に高い国だが、実際に導入されている発電設備容量は、2021年末時点で約60万kW

- 八丁原(はっちょうばる)発電所;日本最大の地熱発電所(1・2号機合計出力110,000kW)、松川(まつかわ)地熱発電所;昭和41年10月に完成した日本最初の地熱発電所 などがある

詳細内容は前回記事をご覧いただければと思います。

地熱開発加速化プラン

地熱を活用しようとすると、自然環境や温泉への配慮が必要になります。

今、利用していることに配慮しつつ、促進させるための計画「地熱開発加速化プラン」を解説します。

地熱開発を推進するという方針のもと、2021年4月に発表されたのが、「地熱開発加速化プラン」です。

背景

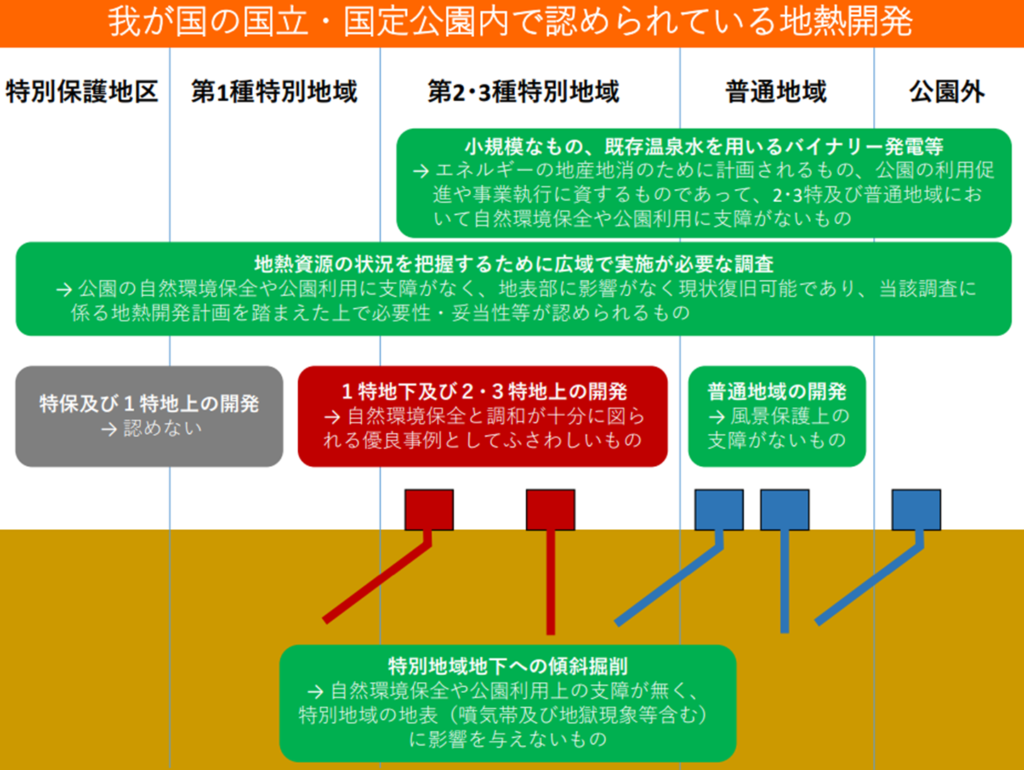

日本の地熱資源はその8割が国立・国定公園内にあり、従来はその中での地熱開発が認められていませんでした。

- 特別保護地区及び第1種特別地域;地熱開発を認めない

- 第2種特別地域及び第3種特別地域;風致景観や生物多様性に与える影響が大きいこと等から、一部の場合を除き、地熱開発を認めない

- 普通地域;風景の保護上の支障等がない場合に限り、個別に判断して認めることができる

日本の地下構造では地熱貯留層が小さく、熱資源探査に高い技術と多額の投資コストがかかります。

また、系統接続の課題がある他、温泉事業者など地域との合意形成を要します。

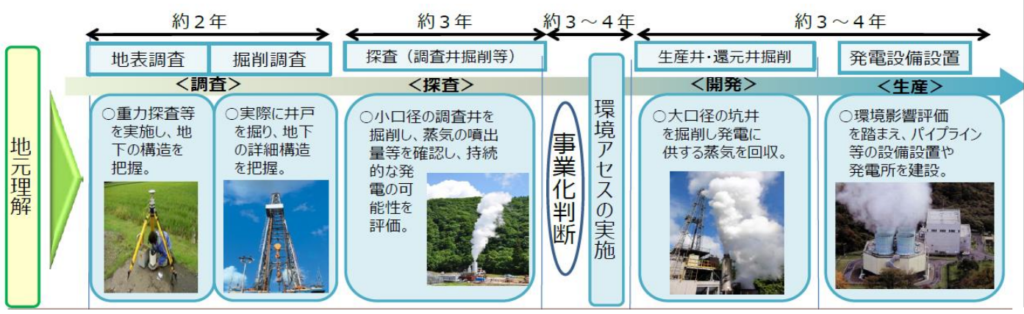

といったことから、操業まで10年以上が必要な状況です。

- 地表調査、掘削調査;約2年

- 探査(調査井掘削等);約3年

- 環境アセスの実施;約3~4年

- 生産井・還元井掘削、発電設備設置;約3~4年

プラン内容

令和3年4月27日に小泉環境大臣が発表した内容です。

- 地熱開発プロジェクトを加速化させるために、自然公園法や温泉法の運用見直し等の実施に加え、環境省自らが率先して行動

- 改正地球温暖化対策推進法に基づく再エネの促進区域の指定

- 温泉事業者等の地域の不安や自然環境への支障を解消するための科学データの収集・調査を実施し、円滑な地域調整による案件開発を加速化

(データ収集・調査:熱源探査を含めた自然環境の詳細調査、地産地消型・地元裨益型の地熱のあり方検討、温泉モニタリング)

目標

2030年までに

- 10年以上とされる地熱発電のリードタイムを自然公園内の案件開発の加速化等で2年程度短縮し、最短で8年程度を目指す

- 60超の地熱施設数を全国で倍増することを目指す

環境省 国立公園課・自然環境整備課温泉地保護利用推進室 自然公園法・温泉法に係る地熱開発に関する基準等について

令和3年6月28日

https://www.env.go.jp/council/12nature/shiryo1.pdf

現状と課題と今後の取り組み

次は、グリーン成長戦略において記載さている課題

を見ていきましょう。

3つの内容について解説します。

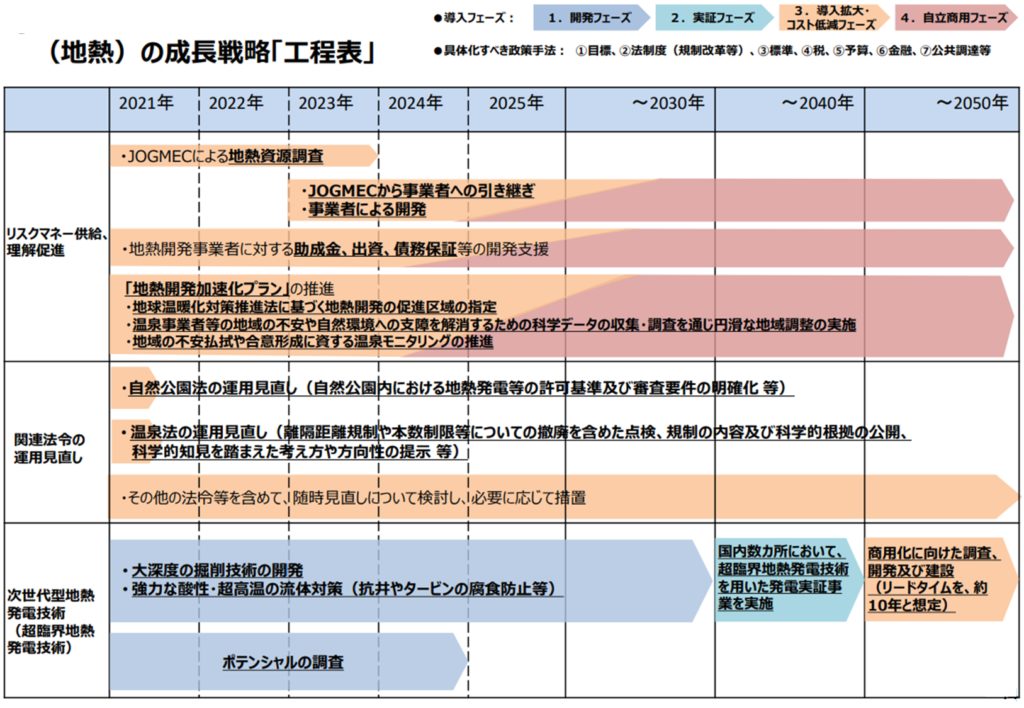

新世代型地熱発電技術の開発を含めて、成長戦略の工程表はこちらです。

リスクマネーの供給、理解促進

課題;開発リスク・開発コスト

- 掘削調査等に多大な費用を要する

- 掘削した生産井において想定した熱資源を確保できないリスク

各種リスクマネーの供給

- 助成金、出資、債務保証等のリスクマネーの供給

- 国による地熱資源調査

- 掘削技術向上のための技術開発

さらなる理解の促進

- エネルギーの多段階利用(地熱発電所の蒸気で作った温水を農業用ビニールハウスに活用)等の地域と共生した持続可能な開発を促進

- 優良事例の全国発信

- 「地熱開発加速化プラン」による改正地球温暖化対策推進法に基づく促進区域指定

- 地元理解のためのデータ収集・調査

関連法令による規制

課題;関連法令の運用見直し

■自然公園法

- 開発の推進に向けて、国立・国定公園内での運用の見直しが必要

■温泉法

- 大深度掘削の許可の考え方が都道府県ごとに異なり、同一事業者による掘削でも離隔距離規制を適用している点などについて、地熱発電事業者から地熱資源を有効に活用することが出来ないとの指摘あり

運用見直しを通じた開発の加速化

主に以下の規制を対象に、2021年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、

見直しを行う

■自然公園法

- 自然公園内における地熱発電等の許可基準及び審査要件の明確化

- 地表調査段階や調査井掘削時点における発電施設詳細レイアウト等の提出の不要化

■温泉法

- 離隔距離規制や本数制限等について、都道府県に対して、科学的根拠のない場合の撤廃を含めた点検を求めつつ、規制内容及びその科学的根拠の公開を行うよう通知等で周知

- 離隔距離規制や本数制限等についての科学的知見を踏まえた考え方や方向性の提示

次世代型地熱発電技術

課題;要素技術の開発段階、世界的にも技術未確立

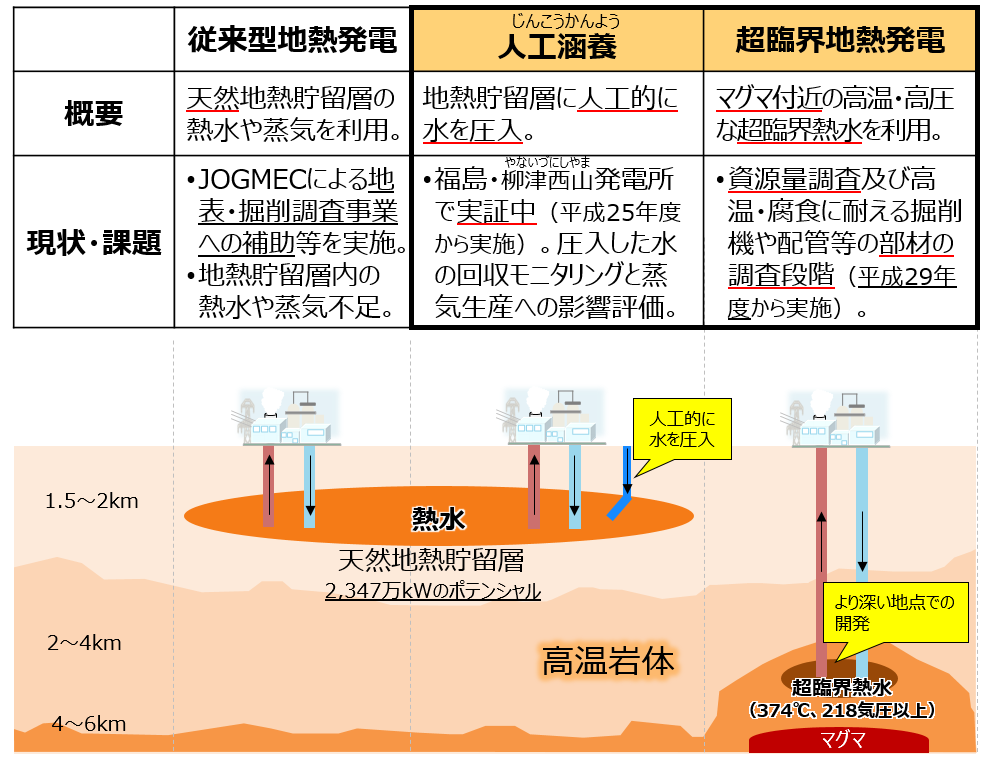

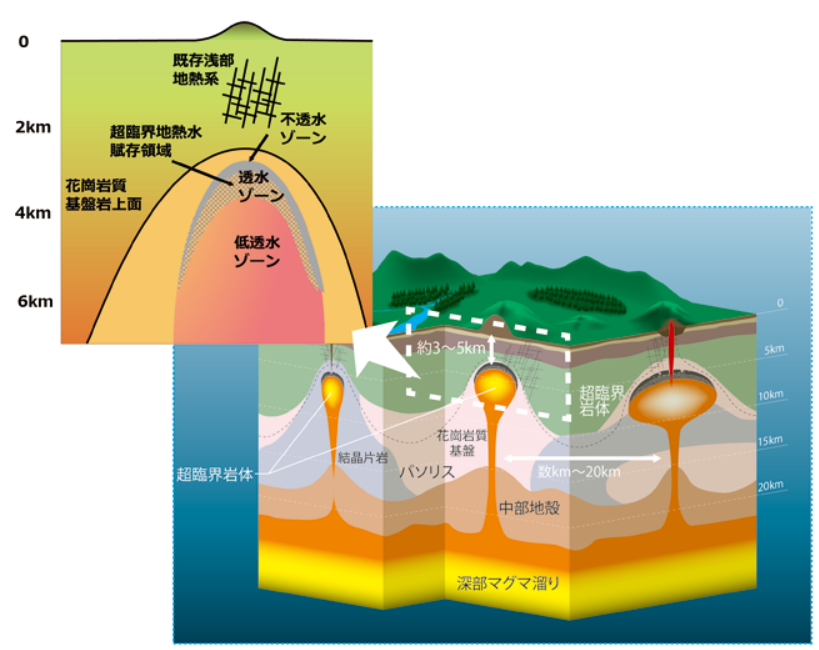

- 従来の地熱発電の資源量は2,347万kWであるが、より深い超臨界地熱資源(超臨界状態の熱水)を活用出来れば、抜本的な資源量の拡大と大規模・高効率の開発が期待出来る

- 超臨界地熱資源は、超高温かつ酸性濃度が非常に高く、この環境下に耐え、安定的な発電を可能とするための部材・素材・掘削技術の開発が必要。世界的にも技術は未確立

次世代地熱発電技術の確立、実用化

超高温・高圧な環境下での掘削、ケーシング材やタービン等の腐食対策技術等の確立

- 2030年まで:調査井の掘削・試験を実施。開発した掘削技術やケーシング材等の部材・素材の検証

- 2040年まで:パイロットプラントによるタービン等の地上設備を含めた発電システム全体の検証

- 2050年頃 :世界に先駆けて商用化・普及を目指す。世界に技術を展開。

2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略

令和3年6月18日

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005-4.pdf

次世代型の地熱発電技術

最後に、次世代型の地熱発電技術を

見ていきましょう。

技術開発内容

開発リスクやコストを低減するために、技術開発もおこなっています。

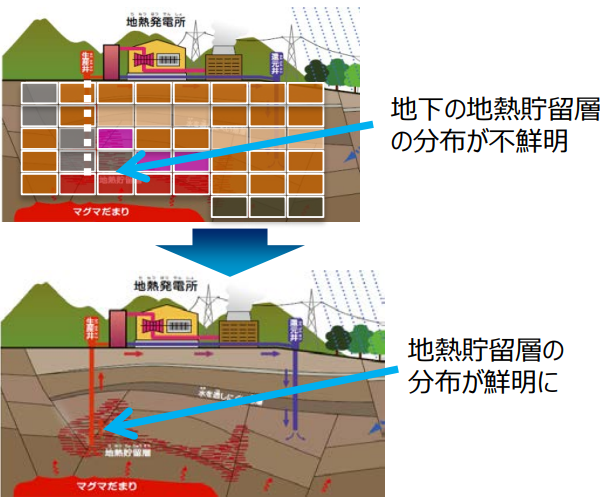

- 熱水や水蒸気の有無、地層の状態といった地下構造を探査する技術の向上

- 発電所の運転開始後に十分な蒸気量が維持できるよう人工的に水を注入する技術(人工涵養)の開発

- 革新的な「超臨界地熱発電技術」の開発

地下構造の探査精度の向上

人工的な振動を発生させて、その反射波を測定することで、地下の断層を三次元で可視化する技術を開発。

掘削地点からの蒸気量が想定よりも少ない場合に、その近傍で、より蒸気量が大きい地熱貯留層を把握するための技術を開発。

運転開始後の蒸気量の維持

地上から人工的に注水し、水の循環を適切に管理することにより、蒸気量を維持する技術を開発。

高い水圧で地下に注水することで地下の透水性を向上させ、蒸気量を改善し、発電量を改善する技術を開発。

超臨界地熱発電技術

従来よりもさらに地下深く、マグマに近い部分にある超臨界状態の熱水資源(温度、圧力により「超臨界状態」、つまり液体と気体の区別がつかなくなっている水)を活用することで、これまでよりも大規模な発電が可能になります。

超臨界地熱資源は、超高温・超高圧であることに加え、酸性濃度が高いといった特徴があるため、井戸やタービンなど設備の腐食対策や、大深度の掘削技術を確立する必要もあり、こうした要素技術の開発もおこなっていきます。

経済産業省 資源エネルギー庁 もっと知りたい!エネルギー基本計画④ 再生可能エネルギー(4)豊富な資源をもとに開発が加速する地熱発電

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energykihonkeikaku2021_kaisetu04.html

経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 地熱資源開発の現状について

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/pdf/022_04_00.pdf

NEDO 超臨界地熱発電技術研究開発

https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100145.html

まとめ

最後に、本記事のまとめです。

- プランの公表

■地熱開発を推進するという方針のもと、2021年4月に発表

- プランの内容

■自然公園法や温泉法の運用見直し

■環境省自らが率先して行動

■再エネの促進区域の指定

■科学データの収集・調査を実施し、円滑な地域調整による案件開発を加速化

- プランの目標

■自然公園内の案件開発の加速化等で2年程度短縮し、最短で8年程度を目指す

■60超の地熱施設数を全国で倍増

- リスクマネーの供給、理解促進 ⇒各種リスクマネーの供給、さらなる理解の促進

- 関連法令(自然公園法、温泉法)による規制 ⇒運用見直しを通じた開発の加速化

- 次世代型地熱発電技術 ⇒次世代地熱発電技術の確立、実用化

- 地下構造の探査精度の向上 ;地下の断層を三次元で可視化

- 運転開始後の蒸気量の維持 ;地上から人工的に注水

- 超臨界地熱発電技術 ;超臨界状態の熱水資源の活用

今後も地熱の動向からは目が離せません!

ご覧いただき、ありがとうございました。

以上、ニュー太郎でした。

コメント